汽车发动机的可变压缩比技术背后藏着不少引人入胜的故事。这项技术的研究历史相当久远。但要将它投入大规模生产,却遇到了不少挑战,这一点确实需要我们详细探讨。

可变压缩比技术概念的起源

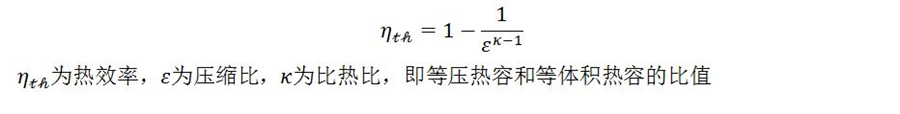

人们很早就发现了压缩比对发动机运行的重要性。1947年,米勒循环和阿特金森循环发动机出现,它们开始尝试通过调整进气门关闭时间来间接改变压缩比。这些方法可以被视为早期尝试改变压缩比的努力。它们的主要目的是提高发动机效率,这也是人们关注压缩比调整的主要原因。在早期发动机研究中,这被视为一项重大进步。由于发动机效率对车辆的动力等多方面性能有重要影响,因此对压缩比的改进尝试一直持续不断。

自1961年开始研发的AVCR1360-2型变压比柴油机,其技术的诞生展示了在特定动力需求下,变压比技术的关键性。这一成果也在一定程度上推动了变压比技术的全面发展。

国内的可变压缩比研究成果

王志达先生,西安交通大学的专家,在70年代末成功研制出了可变压缩比摆盘柴油机。这一发明代表了中国在发动机技术上的重大进步。这种机型通过独特设计,能够灵活调整压缩比。这一创新充分体现了中国在发动机技术方面的实力。同时,它为国内发动机技术的发展,特别是可变压缩比技术,奠定了坚实的基础。尽管与国外研究存在一定差异,但这一研究对发动机可变压缩比技术的发展起到了积极的推动作用。

汽油机与柴油机在可变压缩比研究的差异

最初,可变压缩比技术的研究主要集中在柴油机领域。这主要是因为柴油机的压缩比本身就较高,更适合开展相关研究。例如,之前提到的坦克用动力装置中的可变压缩比柴油机。而汽油机的可变压缩比实用化研究则相对较晚。直到20世纪初,萨博公司才成功研发出1.6升的可变压缩比发动机SVC。从这一点可以看出,不同类型的发动机在可变压缩比技术的研究进展上有着明显的不同,这种差异与发动机的结构特性以及工作原理等因素紧密相关。

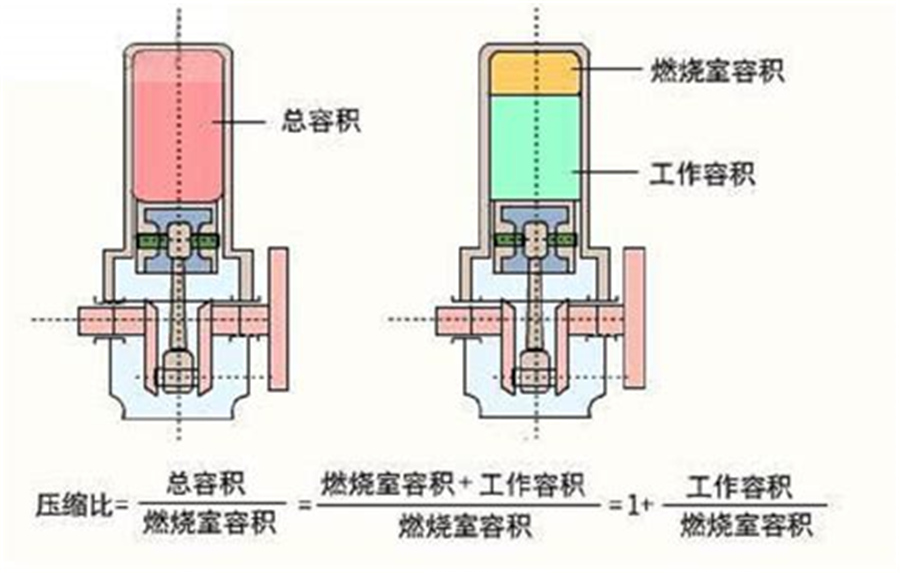

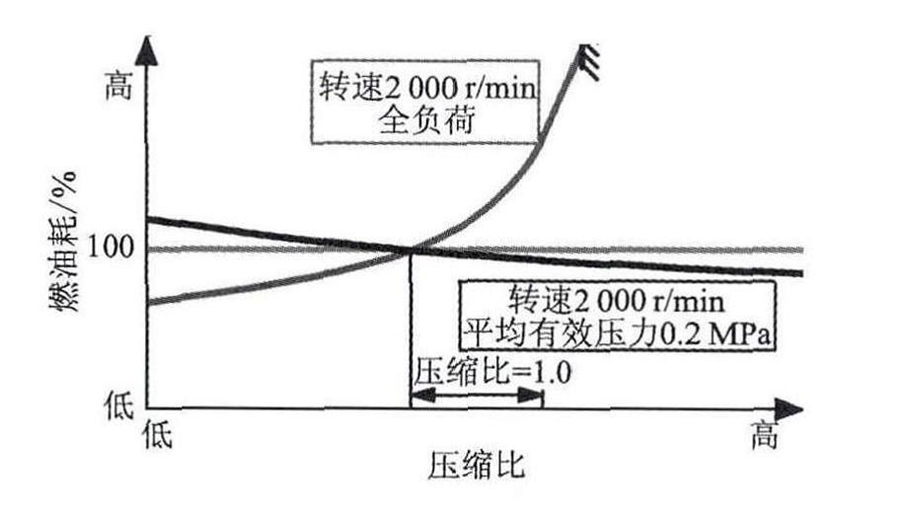

可变压缩比的实现手段

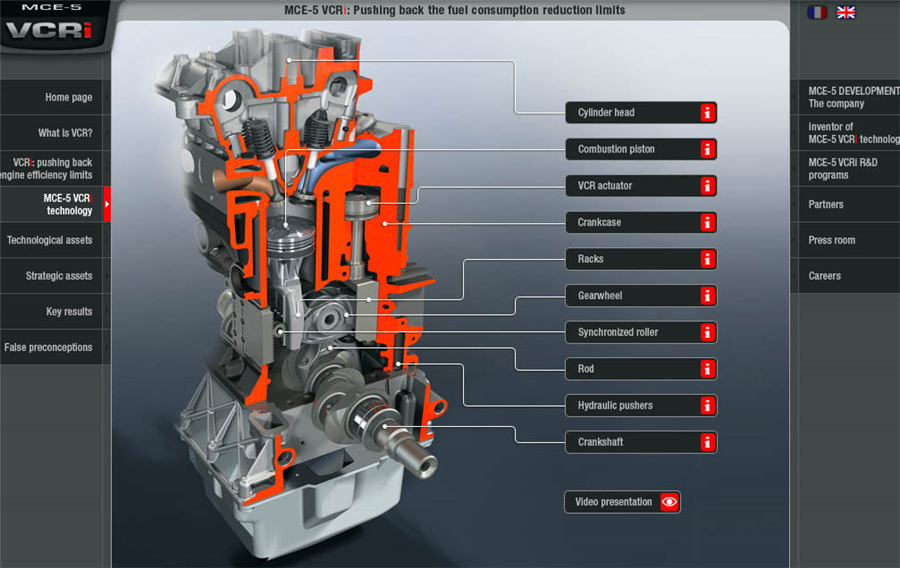

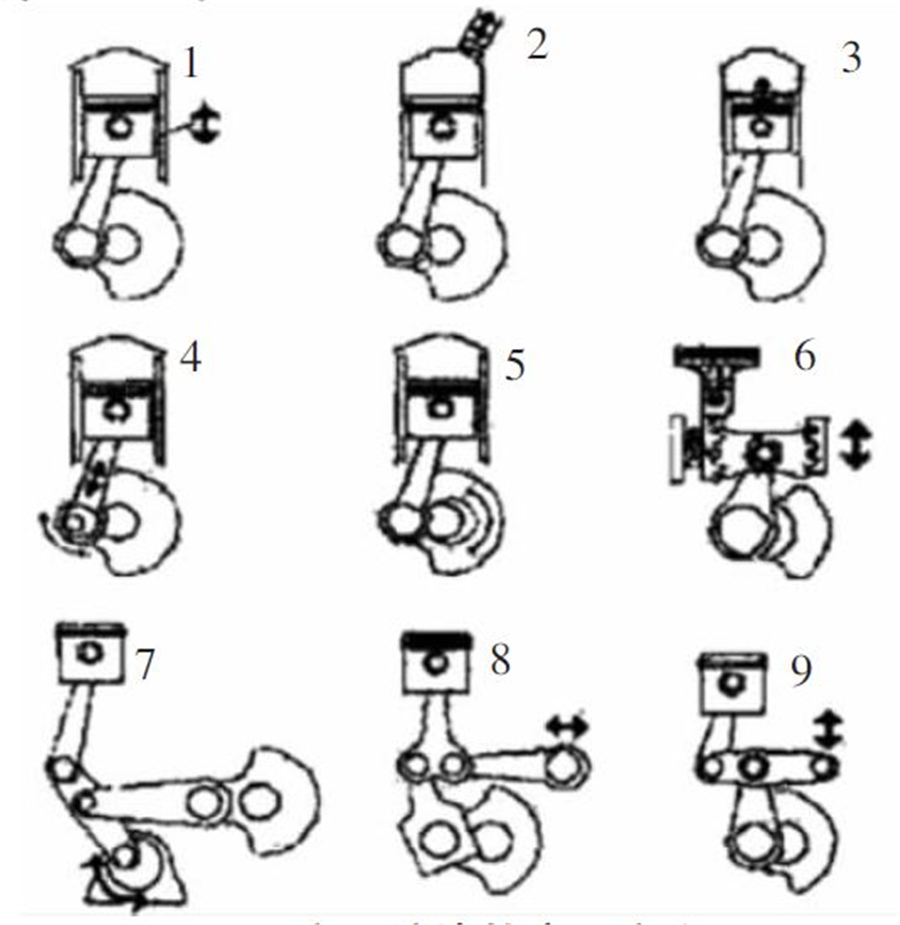

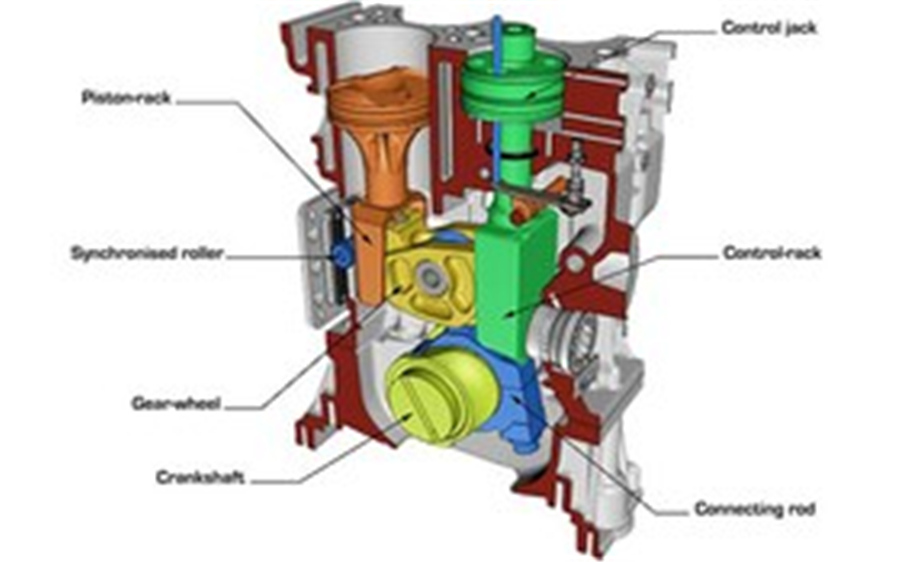

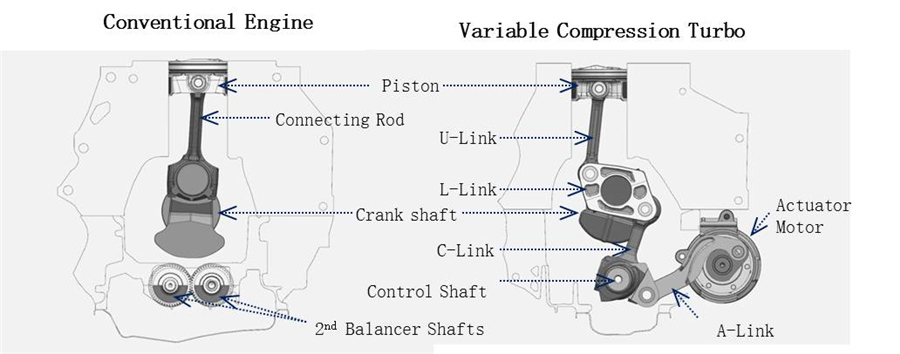

实现可变压缩比有多种方法。比如,可以通过改变气缸盖的设计。又或者,采用方案2,通过气缸盖中的副活塞或气门来改变燃烧室的形状,福特公司已经尝试过这种方法。方案3则是利用一种特殊结构,活塞的压缩高度可以调节,比如英国内燃机研究协会研发的BICERA可变压缩比活塞,其结构较为复杂,能够调整活塞的压缩高度。而方案N则是通过偏心的曲柄销或可变长度的连杆来调整活塞的高度,不过这一方案的研究遇到了一些挑战。

可变压缩比技术量产的阻碍

多种技术手段可用于实现可变压缩比,但要将之大规模生产并非易如反掌。以FEV为例,其在动平衡环节遇到了困难;MCE-5因开发费用过高而进展缓慢;SVC则未能有效解决交变应力和轻量化难题。这些难题是量产过程中必须解决的。量产不仅要求技术成熟,还必须在性能稳定和制造成本等方面取得平衡。这些失败案例也生动地说明了该技术在量产化过程中的挑战。

可变压缩比技术未来的展望

尽管之前的研究未能转化为商业生产,这项技术仍有很大的发展潜力。科技进步有望解决一些历史遗留难题。例如,新型材料的使用有望解决轻量化及交变应力问题。此外,制造工艺的优化也有助于降低成本。展望未来,如果企业能在这些挑战上取得突破,或许能推动可变压缩比技术实现大规模生产,从而为汽车发动机领域带来一场变革。

你认为未来哪家企业有可能率先在可变压缩比技术的规模化生产上取得进展?

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.mayuv.com/html/tiyuwenda/9627.html